Un apagón en Chile. Un temporal con inundaciones en la Argentina. Un huracán en el Caribe. Un terremoto en México. Una sequía interminable en Ecuador. Los desastres climáticos de este milenio y otras catástrofes naturales muestran que las telecomunicaciones son tan importantes como todos esos servicios afectados durante cualquiera de estas contingencias. ¿Cómo se garantiza la continuidad de las comunicaciones? En Chile, el apagón de finales de febrero volvió a poner en prioridad el tema de las infraestructuras críticas. La discusión gira en cuánto aumentar la autonomía de las baterías que alimentan a los sitios móviles. Pero se está dejando de lado un tema clave: no hay medidas para garantizar la continuidad del funcionamiento de la fibra óptica, vital para la telefonía celular.

El pasado 25 de febrero, Chile sufrió un apagón masivo. Duró unas 12 horas. La situación generó tal caos que se declaró el estado de emergencia en el país. Durante el apagón, la velocidad de las redes móviles se redujo a la mitad al registrar una media de 16,42 Mbps frente a los 33,68 MBps que se habían promediado en el día anterior, según un estudio de Ookla que evaluó el comportamiento de las redes móviles durante esa contingencia.

El punto más bajo de velocidad se alcanzó a las 18 horas, cuando la escarga promedio de los cuatro operadores móviles -Claro, Movistar, Entel y Wom- promediaron los 7,49 Mbps. Una explicación “podría ser la carga de la red”, es decir, que ante el apagón hubo una fuerte demanda de comunicaciones, pero Ookla la descarta porque, de ser así, “el patrón nomal de picos de carga se habría visto totalmente interrumpido por el apagón”.

Una segunda explicación apunta a que se agotaron “las baterías de reserva de los emplazamientos en las redes móviles”, agregó. Aquellos sitios que hubiera tenido un par de horas de baterías de reserva y también generadores que entraran en funcionamiento una vez agotadas las baterías, podrían dar cuenta de una situación de este tipo.

Elevar la autonomía

Mientras esto sucedía con la falta de energía, los usuarios se quejaban por el funcionamiento de las redes o porque, directamente, se quedaron sin servicio. En medio del apagón el ministro de Transporte y Comunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz, explicó que se estaba estudiando la manera de incrementar la autonomía de las baterías de los sitios de nivel 2 de cuatro a seis horas. Hubo que aprender que el nivel 2 refería a zonas determinadas por las operadoras que cuentan con este tipo de autonomía para enfrentar cortes de la energía eléctrica.

Pero el asunto es mucho más profundo que sólo pensar en elevar esa autonomía. La resiliencia de las redes va más allá de eso. Fue el ex secretario de Comunicaciones de Chile, Jorge Atton, quien recordó que la cuestión de la autonomía de las baterías surgió luego del último gran terremoto que afectó a este país, en 2010. En aquel momento se dictó la Ley de Reconstrucción de las Telecomunicaciones que inspiró, luego, al Decreto Supremo 60/2012 de Infraestructuras Críticas (IC). Allí se fijó la necesidad de que, en el caso de las telecomunicaciones, las baterías tuvieran una autonomía determinada porque el terremoto de 2010 había mostrado que, por más que se quisiera llegar con combustible a abastecer los grupos electrógenos de los sitios, no se podía porque las rutas estaban rotas.

En un artículo publicado en su perfil en Linkedin explicó que ese decreto estableció las exigencias necesarias para mantener a las redes actualizadas, pero duda de que eso se haya implementado realmente. El problema es que, ahora, las cosas son muy diferentes a lo que sucedía en la década pasada: en Chile hay cuatro operadoras y se pasó de 3G a 4G y ahora a 5G. Recordó que las inversiones realizadas una década y media atrás alcanzaron los 250 millones de dólares para cumplir con la autonomía. Se preguntó, entonces, cuánto supondría para llegar al supuesto nuevo estándar de cuatro a seis horas de autonomía, como se evalúa en lo más alto del gobierno.

“El primer llamado es a aplicar rigurosamente la ley de reconstrucción y todos los mecanismos que ésta entregó a la autoridad, adaptarla y modernizarla a la nueva realidad, si ello fuera necesario. Los problemas estratégicos se resuelven con mirada estratégica y no con reacciones apresuradas frente a la coyuntura. Lo mismo aplica para el sistema eléctrico”, apuntó Atton.

La misma demanda que en Ecuador

¿Por qué el sector de las telecomunicaciones tiene que ocuparse de un problema del sector eléctrico?, deslizó el ex funcionario. Fue un tema que también se planteó en Ecuador cuando, debido a los cortes de energía que sufrió ese país entre septiembre de 2024 y principios de 2025, las operadoras afectadas por esa situación fueron sancionadas por no brindar sus servicios.

Fue una consideración que también expresó a TeleSemana.com, Patricio Boric, consultor de Zagreb Consultores, quien viene estudiando el tema de la resiliencia de las redes desde hace más de una década y que planteó: “Aumentar de 4 a 6 horas parece razonable, pero la pregunta es por qué absorber ese costo si es un problema del sector eléctrico”.

Para este experto es necesario revisar la normativa y actualizar de manera urgente las exigencias en torno al cuidado de las redes de fibra óptica.

Boric advirtió que diferenciar a la infraestructura de telecomunicaciones en nivel 1 y 2 fue arbitrario. “Se supone que hay criterios técnicos, pero no son conocidos”, señaló. “Lo hecho hace más de 10 años fue en un momento donde no había ni 4G. Entonces queda la duda de si los sitios de nivel 1 y 2 están bien elegidos. Tal vez haya que cambiarlos, aumentarlos, o sacar unos y poner otros”, subrayó.

Y apuntó que es todavía más necesario incluir en la normativa a las redes de fibra óptica. “La parte móvil no tiene sentido si no tiene la fibra óptica que la interconecte y los ISP, de los cuales muchos no son operadores de telefonía pero tienen clientes, los dejan sin servicio si se les corta la energía en un nodo”, agregó.

E insistió: “La fibra óptica como tal nunca se incorporó y si a un operador se le corta la fibra, teóricamente no pasa nada pero en realidad quedan aisladas a las radiobases”, Destacó que en Chile, pese a haber muchas redes de fibra óptica, no existe la obligación de interconectarse, lo que se traduce en la desconexión frente a una contingencia como un apagón, un incendio forestal o cualquier otro problema de estas características.

El riesgo de que las alertas no funcionen

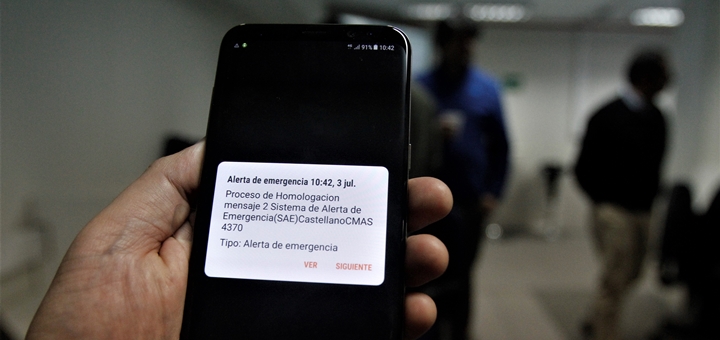

Esta falta de exigencias y/o de actualización del decreto 60, de no revisarse de manera adecuada a la brevedad, podría traer problemas en servicios ejemplares de Chile, como el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) que avisa mediante un SMS la necesidad de evacuar alguna zona ante la posibilidad de un tsunami.

Sistema de Alerta de Emergencias. Imagen: Subtel.

“Al dejar de funcionar algunas celdas de las redes móviles por falta de energía se provoca un efecto conjunto de menor cobertura y disminución de capacidad al haber menos sitios activos, unido al aumento del tráfico típico en estas situaciones. La falta de energía también provoca el no funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado, que afecta a los equipos de comunicaciones”.

Por eso considera necesario revisar los criterios para diferenciar a la infraestructura crítica de telecomunicaciones en nivel 1 y nivel 2, incluir a los ISP que no son proveedores de telefonía pero tienen clientes, y a “las redes de fibra óptica que conectan los sitios de telefonía móvil ya que si dichas redes se interrumpen por falta de energía u otras razones (incendios, etc.) las celdas quedan aisladas”. El SAE ya fue afectado por los incendios, recordó, por lo que sugirió “implementar acuerdos de respaldo mutuo entre las redes de fibra óptica de diversos operadores, para asegurar mayor resiliencia ante desastres. ejercer la debida fiscalización, comprobando que efectivamente la infraestructura crítica tenga la autonomía declarada”.

Esto cobra aún mayor relevancia en un escenario de despliegue de 5G que incrementa el consumo de energía de las radiobases, razón por la que es necesario validar las autonomías reales, indicó el especialista.

“A la fecha, el SAE sigue dependiendo totalmente de la red móvil para su difusión y está comprobado que durante los incendios dicha red es vulnerable a los cortes de fibra óptica por esa causa, lo que impide en muchos casos la oportuna difusión de las alertas”, insistió.

La fibra óptica también es crítica

Aunque el apagón de Chile fue el hecho que más trascendió, Boric destacó que “otro evento no tan destacado pero igualmente grave fue el corte de la Fibra Óptica Austral (FOA) el pasado 8 de marzo, que dejó sin comunicación a toda la región de Magallanes por más de 4 horas. Aquí la causa no fue el suministro de energía, sino el robo de cables en parte del trazado terrestre del FOA. De este incidente surgen las siguientes conclusiones e interrogantes: El trazado del FOA tiene varios tramos terrestres (algunos de decenas de kilómetros) vulnerables a actos vandálicos y estos incidentes pueden repetirse. Sería recomendable evaluar que al menos los tramos más vulnerables cuenten con rutas alternativas de respaldo”.

Por eso propone la necesidad de exigirles a las operadoras de telecomunicaciones una arquitectura descentralizada geográficamente para evitar depender de la centralización de los servicios en Santiago, como por ejemplo, los de emergencia. Además de incluir en sus contratos niveles de servicio a escala regional. Otra opción es disponer de ancho de banda satelital de baja capacidad para garantizar los servicios de emergencia.

En cualquiera de los casos, las propuestas apuntan a mejorar la resiliencia de las redes, especialmente cuando las normativas que apuntaron a estos objetivos fueron creadas hace más de una década, y las cosas cambiaron en términos de tecnología, de demanda de servicios y de generación de negocio.

Las telecomunicaciones son una infraestructura crítica al mismo nivel que la energía, el agua y el transporte. Sin energía las comunicaciones se dificultan, y viceversa. Y pareciera necesario que ambos sectores trabajen cada vez más de manera mancomunada para mejorar sus deficiencias.

Las vulnerabilidades del sistema eléctrico también necesitan solución, tal como lo planteó Atton. Un reciente apagón en Buenos Aires, en la Argentina, dejó en evidencia una caída casi paralela de servicios de telecomunicaciones en distintas zonas del área afectada. Y seguramente hayan muchos más ejemplos en distintos países de la región, lo que obliga a buscar soluciones en conjunto para que las infraestructuras críticas operen con eficiencia en favor de la población.

Debe estar conectado para enviar un comentario.